|

| MODES EN FRANCE DU XVIIE AU DEBUT XIXE |

La mode en France a joué un rôle important, comme du XVIIe au début du XIXe siècles. Elle est alors pleine de créativité, d'innovations et de finesse. Comme le théâtre antique, elle se joue en particulier dans la rue. Elle est aussi présente dans la littérature, la pensée, les salons, les beaux-arts, le langage ... Elle change aussi vite que les mouvements de mode d'aujourd'hui. Elle a ses fleurons : Muguets, Mirliflores, Petites-maîtresses et Petits-maîtres, Muscadins, Merveilleuses, Incroyables, Amazones, Gandins, Jeunes France ... Plus qu'une mode, les Précieuses, les Modernes, les Romantiques inventent le monde qui les suit. C'est de ces mouvements de mode dont il est question ici. Au XVIIe siècle, les Précieuses attirent autour d’elles tout ce que l’époque a d’esprits subtils. C’est en réaction aux mœurs grossières de la cour d’Henri quatre et au laisser-aller ambiant, que la délicatesse de ce temps trouve refuge chez des dames de qualité qui entreprennent de purifier les manières et le langage. On se rassemble dans la chambre d’une de ces instigatrices. Elles ont contribué à polir les mœurs, affiner la langue, enrichir la production littéraire… et ont préparé les Lumières. A cette époque les Muguets sont des raffinés qui se parfument avec la plante d'où leur vient leur nom et qui aiment à se distinguer en se parant avec soin et en étant galants. Les Petites-maîtresses et les Petits-maîtres sont de jeunes délicats à la mise recherchée et à l'allure maniérée. Ces noms sont souvent employés de façon péjorative. Tous se retrouvent avec les Mirliflores (ou Mirliflors) au XVIIIe siècle. Leurs façons sont parfois outrées mais représentent une facette d'une véritable élégance française et parisienne. A cette époque, les salons où l'intelligence ostensible de l'époque se retrouve, continuent à être le plus souvent tenus par des dames de qualité. Les arts et les sciences connaissent un fulgurant épanouissement. La gamme chromatique des tons est infinie et les détails amenés à leur perfection que ce soit dans la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, la mode…Le raffinement a valeur de langage. Les manières de s'habiller, de parler, les objets avec lesquels on s'entoure, les façons de mettre en valeur son corps, de jouer avec les lunettes à manche..., tout est discours. Dans l'attente, l'élégante manie l'éventail de façon nerveuse. En colère, elle le ferme sèchement. Agacée, elle peut aller jusqu'à frapper avec. Tout devient outil de langage. Cette modernité impitoyable rompt avec les anciennes valeurs à la fin du siècle des Lumières, tout d'abord lentement, puis brutalement à la Révolution avec les Merveilleuses et les Incroyables. La Révolution puise ses nouvelles valeurs dans l'Antiquité et la Mode fait de même. Les Muscadins sont désignés ainsi en référence à un des parfums favoris des élégants du milieu du dix-huitième siècle ayant une odeur prononcée de musc. Ils affectent une mise soignée, font des poésies et fréquentent les salons. C'est aussi ainsi qu'on appelle sous la Révolution les royalistes qui se distinguent par leur élégance recherchée. Les Incroyables, sous le Directoire, sont des hommes qui affichent une recherche extraordinaire dans leur mise et leur langage. Leur surnom vient du fait qu'ils ont alors l'habitude de répéter à tous propos : "C'est inc-oyable.", sans prononcer le "r". Les Incroyables se différencient aussi par leurs habits et leurs allures mystérieuses de conspirateurs. IC'est aussi à cette époque que certaines femmes que l'on nomme les Amazones arpentent les lieux de promenade de leurs airs farouches. Il y a aussi les Inconcevables, les Inimaginables et les Raisonnables. Les Gandins, que l'on nomme ainsi au XVIIIe siècle mais surtout au milieu du XIXe, sont un peu plus cultivés que les Dandys, plus cérémonieux, évolués, intellectuels, se flattant de plaire aux femmes et aimant les mettre en valeur. La mode anglaise est cependant très présente et imitée depuis le XVIIIe siècle et l'engouement à son égard ne fait que s'accroitre au siècle suivant. Il semblerait que cela soit au début du XIXe siècle qu'apparaissent à Londres les Dandys. Honoré de Balzac (1833), Jules Amédée Barbey d'Aurevilly (1845), Charles Baudelaire (1863) écrivent sur ce sujet. C'est aussi en France l'époque des Raffinés, des Beaux, des Lions. Les Romantiques marquent un tournant dans la mode de la première moitié du XIXe siècle. La 'Bataille d'Hernani' est un moment important du mouvement Romantique en France. Elle se passe à la Comédie-Française, le 25 février 1830, pour la première de la pièce de Victor Hugo. Celle-ci remet en question les canons du théâtre classique et notamment les trois unités de temps, de lieu et d'action énoncées par Boileau sous le règne de Louis quatorze. Le spectacle est dans la salle davantage que sur la scène. Remontés à bloc, échauffés par de longues discussions préliminaires, les Jeunes France du parterre, aux cheveux longs et aux manières passionnées, parmi lesquels se signalent Gérard de Nerval et Théophile Gautier revêtu de son gilet rouge flamboyant, interpellent les «perruques» des tribunes qui restent fidèles aux règles classiques. Cette querelle rappelle celle des Anciens et des Modernes de la fin du XVIIe siècle avec Charles Perrault, Fontenelle ... Les modes changent aussi rapidement au XIXe siècle qu'elles l'ont fait au XXe siècle. Parmi d'autres de ces "gandins" on peut siter les Inconcevables, Raffinés, Raisonnables... Sous des aspects légers, ces "gandins" ont une profondeur que l'on ne retrouve pas dans les mouvements du XXe siècle. Ils chérissent l'intelligence, la pensée qui fait évoluer, le dialogue et la flânerie, la liberté. Leurs manières, comme leurs vêtements, sont un manifeste, une parole. Les femmes y ont la première place et les hommes s'en délectent. L'amour, la finesse, l'intelligence et la courtoisie sont de mise chez la plupart, des valeurs que l'on retrouve en particulier dans une mode en vogue avant la Révolution de 1789 : celle des pastorales et des fantaisies bucoliques. |

| Modes du début du XIXe siècle |

Le Journal des Dames publie de très nombreuses gravures de modes. Pierre de La Mésangère (1761-1831) devient en 1799 le directeur de ce périodique qui est créé en 1797. Il s’agit d’un des rares périodiques de mode qui aborde les premières années du XIXe siècle. Il semble qu’à l’époque des gravures présentées, ce journal est publié tous les 5 jours et chaque numéro contient 8 pages in-8°, accompagnées d’une ou deux gravures coloriées hors texte représentant un modèle portant un habit à la mode du moment au dessous duquel se trouve un rapide descriptif du costume présenté. Chaque planche porte en tête l’année de publication, le titre : Costume Parisien, et un numéro. Peu de graveurs ont signé les planches. Celles-ci sont de qualité et on connaît les noms de certains graveurs ayant participé : Debucourt, Horace Vernet, Carl Vernet, Lanté, Deny, Labrousse, Le Pécheux, Garbizza, Auzou, Palette, Gavarni, Numa ... Pendant 41 années, Le Journal suit donc la mode française offrant en tout 3624 planches coloriées au format in-8° (en moyenne de 14x22cm). Les gravures qui suivent sont celles du Journal des Dames. Elles sont dépoque. Certaines sont peut-être des tirages à part. Mais on distingue pour la plupart qu'elles ont été retirées du journal. Elles sont toutes en format in-8° et font en moyenne 13x21cm. Elles montrent l'évolution des habits à la mode. |

|

|

|

|

Gravure : Costumes Parisiens. 15 9bre 1832 (3031). Redingote à colet et revers en velours - Gilets et cachemire - Cravate de velours - Robe de chambre en velours doublée den satin – Toque de velours. Journal des Dames Place de la Bourse 9. Signature Nargeot. Eau-forte coloriée, jaunie et abimée avec des traces causées par des champignons. 2 marques au crayon. Planche 3031. Dimensions : 14,2x22,5cm. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1823 (2126). Coeffure de l'invention de Mr Albin. Robe de tulle garnie de coques de crêpe et de perles d'acier. Eau-forte coloriée. Cette planche a été pliée en deux. Planche 2126. Dimensions : in-8°. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1821 (1959). Coeffure ornée d'un bandeau à la Terpsychore de fleurs et de raisins de l'invention de Mr Hyppolite. Robe de tulle garnie de bouillons pareils, avec rouleaux de satin et roses détachées. Eau-forte coloriée.Quelques taches. Planche 1959. Dimensions : in-8°. |

|

Costume Parisien. 1821 (2003). Chapeau de crêpe, garni de fleurs et d'une draperie en gaze imprimée. Robe de perkale garnie de coques de mousseline. Fichu de dentelle. Eau-forte coloriée. Planche 2003. Dimensions : in-8°. |

|

|

|

|

|

Gravure : Costume Parisien. 1821. Chapeau imitant la paille blanche, orné de liserés de satin et de fleurs dont les feuilles sont en plumes. Robe de perkale, garnie de remplis, de bouillons et d'oeillets. Eau-forte coloriée. Numéro de la planche non visible. Dimensions : in-8°. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1822 (2083). Chapeau de paille d'Italie garni de gaze et d'épis. Blouse de batiste écrue, brodée en soie et garnie de remplis. Eau-forte coloriée. Planche 2083. Dimensions : in-8°. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1809 (998). Chapeau de Paille, Taillé en Cornelle. Robe de Perkale. Eau-forte coloriée. Cette gravure a été pliée en deux. Planche 998. Dimensions : in-8°. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1813 (1346). Chapeau de paille, garni en Rubans, Cor sage à schall. Eau-forte coloriée. Quelques taches. Planche 1346. Dimensions : in-8°. |

|

|

|

|

|

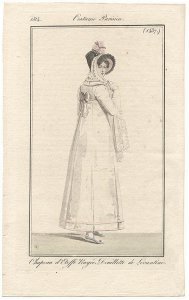

Costume Parisien. 1815 (1519). Chapeau d'Etoffe Rayée. Douillette de Lévantine. Eau-forte coloriée. Cette gravure a été pliée en deux. On remarque sur la gauche que cette image a été extraite du Journal. Planche 1519. Dimensions : in-8°. |

|

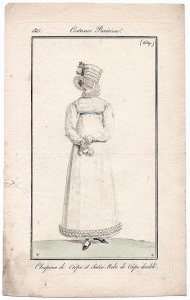

Gravure : Costume Parisien. 1814 (1437). Chapeau de Crêpe. Robe de Crêpe doublé. Eau-forte coloriée. Cette gravure a été pliée en deux. Planche 1437. Dimensions : in-8°. |

|

Gravure : Costume Parisien. 1806 (775). Coeffure en Nattes . Redingote de Drap. Eau-forte coloriée, jaunie, avec des taches sombres et des traces de colle au niveau de l’épaule du modèle. Planche 775. Dimensions : in-8° (12,7x20,5cm).- Gravure : Costume Parisien. 1807 (789). Chapeau Paré, en petit Velours. Garniture de Robe, en Rubans. Eau-forte coloriée, jaunie, avec quelques petites taches sombres et une blanche et une petite déchirure. Planche 789. Dimensions : in-8° (13,1x20,7cm). |

|

Gravure : Costume Parisien. An 11 (439). Gilet en duvet de Cygne. Redingote à l'écuyère. Eau-forte coloriée. On remarque sur la gauche que cette image a été extraite du Journal. Planche 439. Dimensions : in-8°. |

|

|

|

|

|

Gravure de 'Costumes Parisiens' (2030), 1821. 'Chapeau de velours plein, orné de plumes frisées et de gances d'or. Robe de gros d'été : Le corsage à rouleaux, et le bas garni de couronnes en ruches'. Cette estampe fait 11,8 x 19,8 cm. Et le sous-verre 18 x 24 cm. Deux traces de colle au dos. |

|

Gravure de 'Costumes Parisiens' (2769), 1830. 'Coeffure ornée de rubans de gaze par Mr. Mulot, Rue de la Michaudière, N°29. Robe de gaze garnie de rouleaux et de nœuds.' La gravure fait 13,6 x 20,8 cm. Et le sous-verre 18 x 24 cm. Traces de colle au dos. Cette gravure provient du 'Journal des Dames'. Elle est d'époque. Il peut s'agir d'un tirage à part ou d'une page découpée du journal. |

|

Gravure : Costumes Parisiens. 15 9bre 1832 (3031). Redingote à colet et revers en velours - Gilets et cachemire - Cravate de velours - Robe de chambre en velours doublée den satin – Toque de velours. Journal des Dames Place de la Bourse 9. Signature Nargeot. Eau-forte coloriée, jaunie et abimée avec des traces causées par des champignons. 2 marques au crayon. Planche 3031. Dimensions : 14,2x22,5cm. |

|

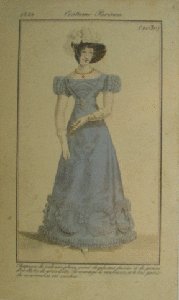

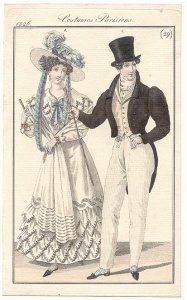

Gravure : Costumes Parisiens. 1826 (29). Eau-forte coloriée. Cette planche a été pliée en deux. Planche 29. Dimensions : in-8°. Les gravures de cette copie allemande de la revue française portant le même titre : Le Journal des Dames et des Modes, paraissaient avec quelques semaines d'intervalles. Les modèles étaient regroupés de manière différente à l'original mais étaient identiques semble-t-il. |

|

C’est en juillet 1821 qu’est créé par Donatine Thierry le Nouveau Journal des Dames ou Petit courrier des Modes, des théâtres, de la littérature et des arts, publié par « une société de femmes de lettres et d’artistes ». Son titre change l’année suivante pour devenir le Petit Courrier des dames ou Nouveau journal des Modes. Il a une périodicité bidécadaire et contient 8 pages de texte et 7 gravures. Le format est en moyenne de 12,5x20cm. Il continue jusqu’en 1868, après avoir publié plus de 3600 planches. Les modèles y sont présentés de face et de dos. Le Journal des Dames fait de même à la fin de 1825.

|

|

|

|

|

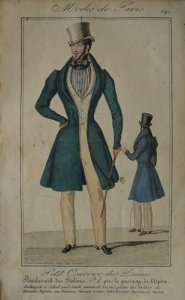

Gravure : Modes de Paris N°.178. Journal des Tailleurs. Au bureau de Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°.2, près le passage de l’Opéra Costume d’Automne. Signature : Damours jc. 1833 est écrit au crayon. Gravure en couleur. Papier jauni, quelque peu taché, froissé et déchiré. Le document d’époque reste cependant agréable à voir. Dimensions : 14,5x23,8cm. Cette planche date de la première moitié du XIXe siècle. |

|

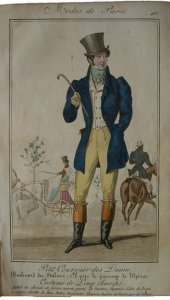

Gravure : Modes de Paris. 466 Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°2 près le passage de l’Opéra. Costume de Long-champs. Habit de cheval, de forme carrée garni de boutons façonnés Gillet de Piqué à revers, Culotte de Dain, Bottes Anglaises. Chapeau Anglais en Castor gris de Gérard. La ligne du dessous a été coupée sans doute originellement. Gravure en couleur, détachée d’une revue d’époque. Elle est jaunie, a été pliée en deux. Dimensions : 12,9x20,7cm. Cette planche date de la première moitié du XIXe siècle. |

|

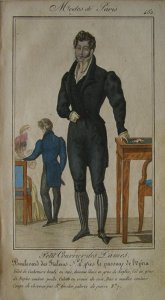

Gravure : Modes de Paris. 452 Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°2 près le passage de l’Opéra. Gilet de Cachemire brodé en soie, dessous blanc en gros de Naples, Col en gros de Naples couleur paille, Culotte en croisé de soie, Bas a mailles coulées Coupe de cheveux par Mr Foucher galerie de pierre N°.7. Gravure en couleur, détachée d’une revue d’époque. Elle est jaunie, avec quelques taches. Dimensions : in-8° (12,7x20,5cm). Cette planche date de la première moitié du XIXe siècle. |

|

Gravure : Modes de Paris. N°697 Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°2 près le passage de l’Opéra. Diebitsch en drap garni de brandebours d’astracan et de soie des ateliers de Mr Geissenhoffer à l’Athénée des modes rue de Richelieu Coupe de cheveux de Mr. Mailly, rue St Martin. N.149. Gravure en couleur, détachée d’une revue d’époque. Elle est jaunie, a été pliée en deux et un peu froissée. Dimensions : in-8° (13,1x20,9cm). |

|

|

|

|

|

Gravure : Modes de Paris. 641 Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°2 près le passage de l’Opéra. Redingote à Schal vert saule garnie de tresses plates des Ateliers de Neumann Negron rue Vivienne, chemise à raies. Gilet de piqué, Pantalon de Nankin Gravure en couleur, détachée d’une revue d’époque. Elle est jaunie, avec quelques taches. Dimensions : in-8° (13,1x20,8cm). |

|

Gravure : Modes de Paris N°.178. Journal des Tailleurs. Au bureau de Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens N°.2, près le passage de l’Opéra Costume d’Automne. Signature : Damours jc. 1833 est écrit au crayon. Gravure en couleur. Papier jauni, quelque peu taché, froissé et déchiré. Le document d’époque reste cependant agréable à voir. Dimensions : 14,5x23,8cm. Cette planche date de la première moitié du XIXe siècle. |

|

|

|

Gravures d'autres revues. |

|

|

|

|

Gravure de 1834 de "Le Follet Courrier des Salons", n°323. Inscriptions : "Modes. On s'abonne à la Direction du Follet, Boulevard St Martin, N°61. Published by J. Page, 112 Fetter Lane, London. 1834". La gravure est un peu salie. "Le Follet" a publié de 1829 à 1882. Il était hebdomadaire. De 1832 à 1838 sous-titres en anglais. |

|

|

|

|

|

|

|

La mode des almanachs-livres apparaît au XVIIIe siècle sous Louis XV. Ils se font souvent l’écho des dernières modes et la plupart sont très soignés, faits avec goût et fantaisie, avec de jolies couvertures colorées et assez précieuses pour des ouvrages pouvant être publiés en grand quantité, et la participation de graveurs et d’écrivains de talent. Certains almanachs donnent des détails sur les nouveaux costumes et contiennent des gravures de mode. Tous sont le fruit et les témoins de l’air du temps. Les 4 almanachs proposés ici sont de la première moitié du XIXe siècle, avec différents types de couverture : soie, papier peint, cuir et carton. Le Luth Français, Almanach Lyrique, Dédié aux Dame, Paris, Louis Janet, 1822. Couverture en soie un peu abîmée et reliure fragilisée au niveau des mors. Fers dorés. Intérieur assez frais. Un peu d'encre bleu sur la page de titre. Qualques pages se détachant. Chansons avec textes et partitions. Gravures dont certaines en couleur. Calendrier dépliant. 128 pages. Dimensions : 7,7 x 12,1 cm. L'Anacréon des Dames, Paris, Louis Janet, 1826. Almanach en bon état de 6,4x10,7 cm, avec une couverture avec papier avec roses collé sur les plats et renforcements dorés en reliefs au dos et sur les bords des plats. 72 pages. Gravures romantiques et poèmes dont la plupart sont inédits aujourd'hui. Almanach Dédié Aux Dames. Pour l'An 1808. Paris, Le Fuel et De Launay, 1808. 141 pages. Dimensions : 8 x 12,5 cm. Plusieurs gravures. Couverture cuir usée mais solide. Pière ce titer en maroquin rouge. Fers dorés sur dos et plats. Intérieur frais mais quelques pages sont libres. Il manque la première page de garde. Notes du propriétaire de l'époque (XIXe) sur les dernières pages blanches. Hommage aux Dames, Paris, Louis Janet, 1832. L’almanach commence par un calendrier de l’an 1823. Ensuite six gravures sont commentées, toutes sculptées par Eu. Aubert ou Bovinet. Il y a Daphnis et Chloé d’après Gérard ; La Liseuse peinte par Greuze ; Le Chimiste en Méditation peint par G. Metzu ; Le Chien et l’Aveugle ; Jésus-Christ et la tempête d’après Rembandt et Le Paysage d’après Poussin. Suivent divers petits écrits, la plupart en vers (épitres, contes, élégies, fable, romance…). Une table reprend le nom des auteurs par ordre alphabétique avec le titre de leurs écrits. L’almanach se conclut par un carnet d’écriture de ses propres Souvenirs et Pensées. Il est constitué de pages blanches, une pour chaque mois de l’année, chacune surmontée d’un médaillon avec Amour présenté dans diverses activités correspondant au mois indiqué dessous. L’ouvrage a plus de 150 pages. Il fait 8x12,3 cm. Les tranches sont dorées. Les pages de garde sont de couleur bleue-nuit. Il a une couverture en carton sur laquelle a été collé un papier imprimé en couleur avec des frises d’inspiration néo-classique semblables sur les deux faces faites de vases d’où sortent des feuilles d’acanthe, des rosaces, des vignettes avec Amour et la principale représentant des putti faisant des offrandes de fleurs et d’encens sur l’autel de l’Amour. Le boitier en carton, fait 8,2x12,4 cm. Il est agrémenté de frises en couleur et dorées typiques du début du XIXe siècle, dans un style néo-classique semblable à celui de la couverture (style pompéien). Le papier a été collé sur de la feuille d’or comme on peut le voir dans sa partie déchirée sur 3 cm sur un plat, près du dos. Les motifs sont ceux de feuilles de vigne, rosaces… et vignettes avec Amour adolescent accoudé à une colonne. L’ensemble est en bon état, mis à part les indications données. Le boitier a été sali et les pages du livre sont quelques peu tachées ou certaines cornées à certains coins. Il s’agit d’usures du temps. L’ouvrage est en bon état, surtout qu’il est fragile puisque sa couverture est cartonnée. |

|

|

| Merveilleuses, Incroyables et autres raffinés |

Une nouvelle sensibilité se met en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle français. Cette modernité impitoyable rompt avec les anciennes valeurs à la fin du siècle des Lumières, tout d'abord lentement, puis brutalement à la Révolution avec les Merveilleuses et les Incroyables qui toutefois restent parmi les derniers représentants de l'esprit aristocratique qui a refusé de fuir en émigrant. La Révolution puise ses nouvelles valeurs dans les Idées des Lumières qui font référence à l'Antiquité. L a Mode fait de même. Les Merveilleuses qu'on appelle de cette manière dès le milieu du dix-huitième siècle adoptent des modes excentriques, et après le 9-Thermidor (27 juillet 1794) et sous le Directoire (1795-1799) s'habillent de transparentes robes à l'antique, à la ceinture haute, avec de grands chapeaux à brides. Les vêtements ne sont plus amples pour les femmes ce qui leur donne des allures élancées. L'accoutrement est moins riche, beaucoup plus simple. Les Muscadins sont désignés ainsi en référence à un des parfums favori des élégants du milieu du dix-huitième siècle ayant une odeur prononcée de musc. Ils affectent une mise soignée, font des poésies et fréquentent les salons. C'est aussi ainsi qu'on appelle sous la Révolution les royalistes qui se distinguent par leur élégance recherchée. En ce sens, ce mot est utilisé à cette époque au féminin et de façon péjorative : "muscadine". Les Incroyables, sous le Directoire, sont des hommes qui affichent une recherche extraordinaire dans leur mise et leur langage. Leur surnom vient du fait qu'ils ont alors l'habitude de répéter à tous propos : "C'est inc-oyable.", sans prononcer le "r". C'est ce qu'on appelle un 'garatisme' qui consiste en un grasseyement mis à la mode par le chanteur Garat. On prononce par la gorge certaines consonnes et en particulier les "r". Les Incroyables se différencient aussi par leurs habits et leurs allures mystérieuses de conspirateurs. Ils portent souvent des vêtements verts bouteilles ou rayés, ornés de larges boutons, avec de longues basques qui recouvrent à moitié une culotte plissée. Ils se chaussent de bas d'une couleur voyante et de petits souliers à bouts pointus. Ils portent une perruque 'en oreilles de chien', un chapeau à deux cornes et ont toujours avec eux un bâton noueux. C'est aussi à cette époque que certaines femmes que l'on nomme les Amazones arpentent les lieux de promenade de leurs airs farouches. Il y a aussi les Inconcevables, les Inimaginables et les Raisonnables. Les Gandins, que l'on nomme ainsi au XVIIIe siècle mais surtout au milieu du XIXe, sont un peu plus cultivés que les Dandys, plus cérémonieux, évolués, intellectuels, se flattant de plaire aux femmes et aimant les mettre en valeur. La mode anglaise est cependant très présente et imitée depuis le XVIIIe siècle et l'engouement à son égard ne fait que s'accroitre au siècle suivant. Il semblerait que cela soit au début du XIXe siècle qu'apparaissent à Londres les Dandys. Honoré de Balzac (1833), Jules Amédée Barbey d'Aurevilly (1845), Charles Baudelaire (1863) écrivent sur ce sujet. C'est aussi en France l'époque des Raffinés, des Beaux, des Lions ... |

|

|

|

|

Gravure du XIXe siècle représentant un Incroyable coiffé d'un bicorne Louis-Léopol.. Cette estampe n'est pas de l'époque des Incroyables (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. |

|

Gravure du XIXe siècle représentant une Merveilleuse portant, semble-t-il, une "tunique à la grecque". Cette estampe n'est pas de l'époque des Merveilleuses (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. |

|

Gravure du XIXe siècle représentant une Merveilleuse. Cette estampe n'est pas de l'époque des Merveilleuses (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. Le chapeau de cette Merveilleuse est typique. |

|

Gravure du XIXe siècle représentant un Incroyable. Cette estampe n'est pas de l'époque des Incroyables (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. La tenue de cet Incroyable est typique de l'époqiue Directoire : habit rayés, petits souliers à bouts pointus, lunettes, perruque 'en oreilles de chien', chapeau à deux cornes, bâton noueux. L'original date, semble-t-il, de 1788 et a pour titre : "Incroyable en habit de gala". |

|

|

|

|

Gravure du XIXe siècle représentant un Muscadin. Cette estampe n'est pas de l'époque des Muscadins (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. |

|

Gravure du XIXe siècle représentant une Merveilleuse. Cette estampe n'est pas de l'époque des Merveilleuses (fin XVIIIe - début XIXe), mais est un document intéressant. |

|

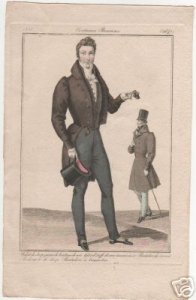

Plutôt qu’un Incroyable, il s’agit sur cette gravure (fin XVIIIe – début XIXe) d’un promeneur élégant du Palais Royal. Sa badine, sa cambrure, ses lunettes, son habit vert, les gros boutons … marquent une élégance de la fin du XVIIIe siècle : celle des dandys français de cette époque. A la fin du XVIIIe siècle, certains endroits sont particulièrement dédiés à la promenade. Les boulevards, vastes, magnifiques, commodes, ouverts à tous les états, sont des promenades peuplées de tout ce qui peut la rendre agréable et récréative. Une foule élégante et à la mode s’y presse. Mais la vogue est alors aux Tuileries et surtout aux galeries du Palais-Royal.

|

|

|

|

"Mode du Jour" "Le Jeu du tape-cul au Jardin de Tivoli". Gravure d'époque (fin XVIIIe - début XIXe). |

|

"Mode du Jour" "Les amusements de la Bague Chinoise au Jardin de Tivoli". Gravure d'époque (fin XVIIIe - début XIXe). |

|

|

|

|

Gravure Le Bon Genre. N°96. L’Anglaise. Gravure en couleur du début du XIXe siècle, jaunie, froissée, avec de petites déchirures, mais jolie. Dimensions : 34,2x25,6cm Le Bon Genre a été édité de 1800-1822, tout d’abord en 115 dessins humoristiques format in-8° ( 220 mm x 244 mm) commencés en avril 1800. En 1817 les 104 premières planches ont été rééditées avec un texte de 29 pages par La Mésangère et Pierre-Antoine Leboux de (1761-1831) sous le nom d’ Observations sur les modes et les usages de Paris pour servir d'explication aux caricatures publiées sous le titre de Bon Genre depuis le commencement du dix-neuvième siècle, in-4° oblong, imprimerie L.-G. Michaud. Ensuite, La Mésangère a édité 11 nouvelles planches numérotés de 105 à 115, dessinées par Louis Marie Lanté et gravées par Gâtine. Elles ont paru de 1818 à 1822. La série complète, accompagnée du texte est rééditée au format in-fol en 1822 par l’imprimerie de Charles Crapelet (1762-1809) et en 1827 par Vassal et Essling sous le nom Observations sur les modes et les usages de Paris, pour servir d'explication aux 115 caricatures publiées sous le titre de Bon genre depuis le commencement du dix-neuvième siècle. La planche présentée ici fait sans doute partie de l’édition in-4° oblong de 1817. Le dessin est particulièrement stylisé. Deux personnages féminins et un enfant habillés élégamment, regardent des amuseurs dont l’un est un jeune garçon qui danse, le deuxième un musicien jouant du tambour et le troisième un jongleur, la tête en bas sur une table. L’artiste n’a pas hésité à représenter des personnages de dos ou de trois-quarts dos ; de même qu’un acrobate les pieds en l’air et un enfant qui danse comme le ferait un adulte. Cette présentation peu orthodoxe est en opposition avec « l’Anglaise » qui cependant s’intègre parfaitement au tableau. Le tout forme une scène élégante emprunte de fantaisie, aux couleurs agréables, et aux habits recherchés. Voici une définition que l’on donne au début du XIXe siècle du mot « genre » et de l’expression « le bon genre » : « GENRE. Avoir le genre ; prendre le genre ; être dans le bon genre. Ces locutions signifient, en termes de petit-maître, avoir la tournure à la mode, les airs musqués ; faire l’important. Pour parvenir à ce que l’on nomme le bon genre ou le suprême bon ton, il faut d’abord maniérer son langage et grasseyer en parlant ; prendre un air hautain, délibéré, et suffisant ; occuper continuellement la conversation de sa personne, de ses qualités, de son savoir, de ses goûts, de ses fantaisies ; parler tantôt de son coiffeur, de son tailleur, de son bottier ; puis de ses maîtresses, de chevaux ; des spectacles, de Brunet, de Forioso, et de mille autres objets de cette importance : un homme du bon genre doit en outre avoir en main une badine, avec laquelle, lorsqu’il ne la porte pas à sa bouche, il frappe à tort et à travers sur tous les meubles qui sont autour de lui ; et s’il n’est vautré sur un sopha, en présence de toutes les femmes, debout devant une glace, sur laquelle ses yeux sont constamment fixés, il s’enthousiasme des charmes de sa personne ; et, tout en fredonnant quelque air fade et langoureux, il s’occupe négligemment à réparer les désordres d’une Titus ébouriffée ; enfin tout ce qui est ridicule, outré, insipide et féminin, doit se trouver réuni dans ce qu’on appelle un homme du bon genre. On ne sait de quel genre il est, s’il est mâle ou femelle. Se dit d’un homme sournois et qui mène une vie très-retirée. » Dictionnaire du bas-langage ou des manières de parler usitées parmi le peuple ; ouvrage dans lequel on a réuni les expressions proverbiales, figurées et triviales ; les sobriquets, termes ironiques et facétieux ; les barbarismes, solécismes ; et généralement les locutions basses et vicieuses que l'on doit rejeter de la bonne conversation , Paris, D’Hautel, F. Schoell, 1808, tome 2, p. 11. |

|

|

|

|

|

LA REPONSE INCROYABLE « 1. [l'Anglais (à droite)] Bon jour Mylord ! Je suis charmé de vous voir à Paris, comment vous portez-vous ? 2.[l'Incroyable] Je vous suis obligé de votre gracieuse demande, mais ne pouvant répondre de moi-même, je vais dépêcher un courier à Londres ; et à son retour, je saurai la réponse que je dois vous faire. » A Paris, chez Depeville, rue des Mathurins St Jacques, aux deux Pilastres d’Or. Gravure du début du XIXe siècle. La façon dont les Incroyables utilisent des circonvolutions est raillée dans cette caricature.

|

|

|

|

|

|

Partie centrale d'un bâton d'Incroyable. |

|

Au temps des Merveilleuses, l'Antiquité est très à la Mode. Cet objet d'orfèvrerie est dans cet esprit (inspiration antique, sobriété, nouveauté de la forme). Il s'agit d'une coupe en argent massif de Paris d'époque fin XVIIIème début XIXe (Directoire), gravée de palmettes à la mode antique, reposant sur trois pieds en forme de boule. Travail parisien. Poinçon de 1er titre au coq pour Paris (.950) et poinçon de grosse garantie de Paris au buste masculin de face avec le chiffre 85. Ces deux poinçons ont été utilisés du 19 juin 1798 au 1er septembre 1809. Cette coupe est donc de cette période comme le montrent aussi les décors antiquisants. Trés belle qualité de ciselure. Objet rare, gracieux, témoin d'une production des arts décoratifs du Directoire riche en nouvelles formes élégantes, sobres et raffinées s'inspirant de l'Antiquité grecque. Objet en très bon état avec seulement quelques altérations du temps. Diamètre de 17 cm et hauteur de 3,5 cm. Poids de 212 gr. |

|

PONSARD, François (1814-1867), Le Lion amoureux, Comédie en cinq actes, en vers, neuvième édition, Paris, Michel Levy, 1866. 114 pages, 15,2x23cm, relié, demi-cuir bleu-marine, dos lisse, fleuron doré, pièce de titre en cuir abîmée. Très nombreuses rousseurs du papier. 1866 est la date de la première parution. Il semble donc que l’œuvre fut rééditée de nombreuses fois cette même année. |

|

|

|

|

CLARETIE, Jules (1840-1913), Les Muscadins, deuxième édition, Paris, E. Dentu, 1874. Deux volumes, tomes premier et second. Reliure demi chagrin vert empire. 12x18cm. Dos à nerfs. Petites épidermures mais tout à fait correct et complet avec 363 et 338 pages. La première partie s’intitule Le comte de Favrol et la seconde Jeanne Lafresnaie. 1874 est l’année de la première édition. Jules Claretie met en scène des Muscadins, Merveilleuses, Incroyables… à l’époque du Directoire « Chez le Napolitain Garchi, boulevard Montmartre, dans cet hôtel Lecouteux, où Lavoisier avait habité en 1793, toute la jeunesse dorée se pressait, admirant les salons somptueux, les jardins illuminés en verres de couleur, et conviant les parents des décapités à des bals à la victime, où la folie parodiait la mort. Le luxe se faisait coquet et précieux. On citait, on enviait, on imitait madame Récamier, qui, dans sa petite maison de la rue de la Chaussée-d’Antin, au n°7, s’était fait un boudoir en glaces, ornées de fleurs peintes, avec une baignoire cachée dans le parquet et recouverte de fleurs. Lorsqu’elle donnait des bals en son hôtel, on mettait à la disposition des danseuses des chaussures de toutes couleurs et des bouquets nouveaux après chaque tour de valse, et madame Récamier remplaçait par quelque éventail admirable le moindre éventail brisé pendant la contredanse. […] Un mot nouveau courait alors sur toutes les lèvres, un mot qui peignait bien l’heure présente, le mot incroyable. L’exagération de la mode passait dans la langue. Le garatisme régnait en maître. On ne se contentait point de chanter comme Garat, on parlait comme lui. La beauté devenait la divinité. Le charme cédait le pas au sarme. Les jeunes gens à la mode étaient des incroyables, des agréables, et le monde lui-même, au dire de Charlemagne, - obscur aujourd’hui, et qu’on appelait alors le Montaigne de la poésie, - le monde devenait un monde incroyable : Plaisant séjour que ce Paris !/ Je suis badaud, mais tout m’étonne, / Et sur tout ce qui m’environne / Je porte des yeux éblouis : / Et plus je vois, plus je soupçonne / Qu’il est des vertus, des talents, / Et des mérites éminents / Dont ne s’était douté personne : / Des incroyables probités / Chez les enfants de la fortune, / Des incroyables vérités / Dans les discours à la tribune, / Une incroyable honnêteté / Dans les bureaux de nos puissances, / Une incroyable netteté / Dans nos travaux sur les finances, / Une incroyable utilité / Dans mille lois de circonstance, / Une incroyable égalité, / Une incroyable liberté / D’un bout à l’autre de la France. / […] La toilette était en effet la grande préoccupation de cette ville ruinée. Les vêtements des merveilleuses devaient ressembler, pour être à la mode, à du linge mouillé, afin de coller plus parfaitement sur la peau. Madame de Genlis raconte qu’une petite fille, âgée de six ans, en jouant avec sa sœur, mit sa jupe et sa chemise par-dessus sa tête et, comme on la regardait, elle répondit : Papa, je me drape ! « Chaque femme, dit Kotzebue, qui vit alors Paris, chaque merveilleuse devait posséder trois cent soixante-cinq coiffures, autant de paires de souliers, six cents robes de douze chemises. » A la promenade de Longchamps de 1797, - au Longchamps, comme on disait, - des élégantes en wiski s’étaient fait applaudir, non pour leur toilette, mais pour leur hardie nudité. […] Les muscadins, les inconcevables, les incroyables, les inimaginables (ainsi les appelait-on tour à tour) promenaient dans Paris leur sottise parfumée, leurs boucles d’oreilles, leurs bijoux de femmes et leurs breloques en forme de fleurs de lis. De temps à autre, ils se colletaient avec quelque croyable en culotte vert jaune, portant le sabre à poignée en forme de tête de coq. Les caricaturistes d’alors s’amusaient à crayonner ces querelles. Une gravure du temps représentant, d’un côté des femmes demi-nues, à la gauloise, de l’autre des femmes vêtues de la robe des châtelaines, et, opposant la galanterie actuelle à la chevalerie passée, se moquait des femmes d’aujourd’hui en regrettant les femmes d’autrefois. La grande fureur en l’an V, après la valse – une valse où, tout en tournoyant, on cueillait, les bras levés et la jambe arquée, un baiser sur les lèvres de sa danseuse, - l’autre fièvre du jour, c’était le thé. On donnait des thés partout : on s’asseyait autour d’une théière en forme d’urne, telle que nous l’a dessinée Bosio, et l’on croquait des gâteaux représentant des cœurs ou des lyres. ». pp.6-11. |

|

|

| La toilette |

|

|

|

|

Gravure du XVIIe siècle. Le sujet est une allégorie de la Vue, avec une femme se contemplant devant un miroir. On voit derrière elle sa table e toilette. |

|

Estampe du XVIIIe siècle d’après H. Gravelot (1699-1773), gravée par Noël Le Mire (1724-1801) : « Ce visage vaut mieux que toutes vos chansons ». La scène se passe dans un passage couvert avec boutiques de Mode.

|

|

Gravure sans doute du XVIIIe siècle représentant un intérieur avec une table de toilette de femme.

|

|

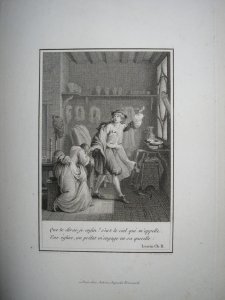

Gravure représentant sans doute ce qui est l’intérieur d’un barbier. On y voit un plat à barbe, une aiguière, un savon (ou éponge), une glace et de nombreuses perruques. A Paris chez Antoine Augustin Renouard. Antoine-Augustin Renouard (1765-1853) était un éditeur.

|

|

|

|

Estampe d’après Houel, sans doute Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1735-1813), gravée par Destours représentant deux femmes lavant à la rivière, devant une ruine antique. Cette gravure est de la fin XVIIIe – début XIXe siècles.

|

|

|

|

|

|

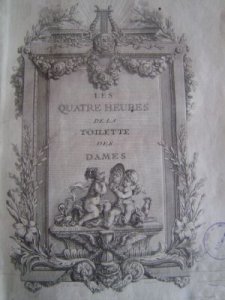

Livre du XVIIIe siècle : Les Quatre heures de la Toilette des Dames. Nombreuses gravures. |

|

Boîte Bergamote du début du XIXe siècle. |

|

Gravure d'une femme à sa toilette. Livre du XVIIIe siècle. |

|

|

| Modes des XVIIe et XVIIIe siècles |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gravure du XVIIe siècle : Cavalier en Escharpe. Il est galant determiné. Jestant ses cheveux en arrière. Et prest a fournir la Carriere. Dans un bal après le diné. Chez I Bonnart, au Coq. Avec priuit Dimensions : 22,5 x 33,5 cm |

|

|

|

|

|

|

Jusqu'au XIXe siècle, on a l'habitude de faire passer des messages par l'intermédiaire de ses serviteurs dans d'élégants petits étuis. La toilette du matin est le moment privilégié pour communiquer des "billets doux" ou faire des affaires. Cet étui en or et laque noire sert à cet usage. Il s'agit d'un travail parisien du XVIIIe siècle. Viroles, fourreau et médaillon sont en or massif (la feuille de vigne est le poinçon de décharge pour les menus ouvrages d'or de Paris 1756-1762). A noter qu'il a servi d'où la présence d'infimes craquelures au sommet du dôme du capuchon et quelques petits accrocs presques invisibles. Longueur de 12 cm. Largeur de 1,6 cm. Au XVIIIe siècle on porte sur soi de nombreux petits objets élégants dont des étuis (-nécessaire, à parfum ...) et des boîtes (à pilules, à mouches, à senteur, vinaigrettes ...). |

|

|

|

|

Les Ridicules du siècle, de François-Antoine Chevrier (1721-1762), Londres, 1752. Reliure fine, 1 ère édition, assez bon état. In-12, pleine-basane de l'époque, dos à nerfs orné, manques aux coiffes, mors fendu, vi, 152 pages. Ce livre contient douze chapitres : De la Cour, De la bonne Compagnie, Des Femmes du grand monde, Des Petits-Maîtres, Des Beaux-Esprits, De l’Opéra, Des Caffés, Des Promenades, Du Jeu, Des Gens de Robe, Des Financiers, Des Comédiens François. Il possède un ex libris de Robert de Billy. Il fut donc dans la bibliothèque de ce célèbre ami d'enfance de Proust. Ici sont livrés en négatif des portraits du monde de cette époque. Les moqueries que l’on a fait sur les élégants sont aussi une source de renseignements, à la manière des Précieuses ridicules de Molière, texte qui nous informe sur les Précieuses de son temps, ou les gravures caricaturant les Merveilleuses et les Incroyables à la fin du XVIIIe siècle. Trois parties sont particulièrement intéressantes : sur les cafés, les promenades et les Petits-Maîtres. Les cafés sont les lieux où se rassemblent les modes ; les promenades là où elles s'exposent. Le chapitre IV sur les Petits-Maîtres (pp. 29-38) nous offre des informations sur ceux-ci. En voici quelques passages (l’orthographe a parfois été modifié mais pas la ponctuation) : Passages : " Un jeune homme avait jadis la réputation de Petit-Maître, lorsque mis magnifiquement il savait se présenter avec aisance, ses discours, sans êtres solides, n’étaient qu’extraordinaires, & ses sentiments partagés entre le goût du public & la façon de penser, avaient un air de vérité sous le voile de la fausseté la mieux marquée ; d’ailleurs plus indiscret qu’indécent dans le propos, livré par goût & par usage à ce ton équivoque, qui annonce moins l’esprit que le désir d’en afficher, sa conversation était une rapsodie de jeux de mots usés, & de réflexions plus libres qu’ingénieuses ; tel était le Petit-Maître du vieux tems […]. Le Petit-Maître du siècle est un homme qui joint à une figure avantageuse, un goût varié pour les ajustements ; amateur de la parure, il doit marier agréablement l’agrément avec la magnificence ; esclave de la mode & des préjugés du jour, il n’est point asservi à ces mots usés, follement consacrés parmi nous, sous les noms de raison & de vertu ; copie exacte de la femme du grand monde, s’il diffère d’elle, ce n’est que par un supplément d’extravagances & de ridicules ; jaloux de plaire sans être amoureux, il cherche moins à être heureux que la gloire de le paraître ; constant dans ses écarts, léger dans ses goûts, ridicule par raison, frivole par usage, indolent à flatter, ardent à tout anéantir, ennemi du public qu’il voudrait cependant captiver rien à ses yeux n’est supportable que lui-même ; encore craint-il quelquefois de se voir sensé, dans l’appréhension de se trouver moins aimable. […] Il ne faut pas se persuader qu’avec toutes les qualités que je viens de détailler dans ce chapitre instructif, on soit en droit de s’annoncer comme Petits-Maîtres ; il y a encore deux attributs indispensables à désirer, la naissance & la jeunesse. […] Les Grâces, Petites-Maîtresses, ne sont pas de ces douairières pesantes, qui forcées de marcher avec symétrie, ne parlent que le compas à la main ; la vivacité, tranchons le mot, l’étourderie est leur apanage : aussi volubile dans le jargon, qu’inconsidéré dans le propos, un Petit-Maître ne doit jamais réfléchir, & il faut qu’il déraisonne constamment plutôt qu’il s’expose à ennuyer une minute […]. Un Petit-Maître qui dans les commencements de ses prospérités a vu deux ou trois femmes de réputation, de ces femmes nées pour donner de l’éclat à un personnage même ordinaire ; cet homme devient dès-lors possesseur de toutes les beautés […]. " |

|

|

|

|

Modèles de conversations pour les personnes polies, par M. l’Abbé de Bellegarde (1648-1734), sixième édition, augmentée d’une ‘Conversation sur les Modes’, à La Haye, chez Guillaume de Voys, 1719. 76 mm x 136 mm, 418 pages, couverture cartonnée du dix-huitième siècle. Le livre est complet et dans un bon état général : page 4 petit bout de papier blanc manquant et page 10 déchirure n’endommageant pas la lecture du texte ; des pages sont un peu jaunies et quelques-unes ont des rousseurs, quelques petites usures d’usage. Avec un Avertissement, un Avis du libraire, une Table des conversations, le corps du texte et une Table des matières. Les chapitres sont les suivants : Sur les désordres des Passions, Sur la Morale, Sur des Points de Politique, Sur les Vertus Héroïques, Sur le Commerce des Femmes, Sur la lecture des Romans, Sur les Etudes, Sur les Intérêts des Princes, Sur la Politique, Sur des Vertus Historiques, Sur des Matières Ecclésiastiques, Sur les Modes. Conversation de trois amis Arsenne, Ariste et Timante sur différents thèmes. Le chapitre Sur les Modes (pp.342-386) est le plus intéressant pour notre sujet. Il passe en revue modes étrangères et françaises.

Passages (l’orthographe a parfois été modifié mais pas la ponctuation) :

« Il n’y a point de plaisir plus exquis, ni plus délicat, que celui que l’on goûte dans le commerce des personnes agréables, qui ont du bon sens & de la raison… »

« Les personnes de l’érudition la plus profonde ne sauraient bien débiter ce qu’ils savent, s’ils n’acquièrent cette habitude dans le commerce des personnes polies. La bonne grâce, la contenance, l’action, le geste, ne se façonnent point dans un Cabinet, ou parmi des Pédants. L’art de parler juste & à propos, de ne point mêler une Langue avec une autre, pour en faire un langage barbare, savoir louer ce qu’un autre désapprouve, & désapprouver ce qu’un autre loue, sans paraître entêté ou contredisant, le discernement du Pédantisme d’avec la Science des honnêtes gens, tout cela s’apprend mieux dans la Conversation des femmes spirituelles, que par le secours des Livres. Il y a même une certaine Science délicate de beaux sentiments, où elles excellent… »

« Depuis que les femmes se sont avisées de se servir de fers, pour soutenir la pyramide de leur coiffure, qui est une espèce de bâtiment à plusieurs étages ; elles ont tellement enchéri sur cette mode, qu’il n’y a plus de porte assez élevée pour leur donner passage sans baisser la tête. […] Quoique les Français aiment je ne sais quoi d’aisé & de galant dans leurs habits, ils aiment encore mieux ce qui est commode. Ils se sont défaits de tout cet embarras de rubans, dont leurs habits étaient couverts depuis le haut jusqu’en bas, & qui étaient d’un grand ornement pour la jeunesse : ils se sont si bien trouvez des chausses étroites & serrées, qu’ils ont renoncé pour jamais à ces grands Canons, où leurs jambes étaient comme des entraves, & à ces hauts de chausses plus larges que des cotillons. Nous voulons que nos habits se ressentent de l’air aisé, que nous avons dans nos manières. […] Croyez-vous, demanda Timante, que ce soit une chose fort utile, que ce grand nombre de points, & de dentelles qui sont si fort au goût des femmes, & qui leur coûtent des sommes immenses ? Est-ce que le beau linge tout uni ne les parerait pas également ? […] Quoi qu’il n’y ait pas une fort grande différence entre le point & le linge fin ; il faut cependant convenir que les dentelles sont d’un grand ornement, & c’est pour cela que les femmes, qui sont si attentives sur tout ce qui peut relever leur beauté, & lui donner quelque lustre, en sont si curieuses. […] N’aiment-elles pas à avoir le visage reluisant de pommade, & caché sous le rouge et le blanc, […] Je ne puis souffrir ceux qui louent à tout propos, la belle couleur des cheveux de leur Perruques, & la manière propre, dont ils sont mis en œuvre : En ont-ils plus de mérite pour se servir d’un Perruquier habile en son métier ? […] Est-ce par affectation, dit Arsenne, que certaines femmes font semblant de n’être jamais contentes de leurs parures, elles sont toutes chagrines, en sortant de leur toilette, quoiqu’elles y aient employé la moitié de la journée, & toute l’industrie dont elles sont capables pour se mettre à leur avantage ? Quelques-unes répondit Ariste, ne parlent de la sorte, que par une pure affectation, quoiqu’elles soient fort contentes d’elles-mêmes ; elles se plaignent de la négligence, ou du peu d’habileté de leurs femmes de chambres ; elles font à peu près comme celles, qui ayant la taille fort belle, ou les yeux parfaitement beaux, disent à tous moments, qu’elles n’en sont pas contentes, afin qu’on les regarde avec plus d’application, & qu’on leur donne les louanges, & les applaudissements qu’elles attendent. » Sur les Modes (pp.342-386). |

|

|

|

|

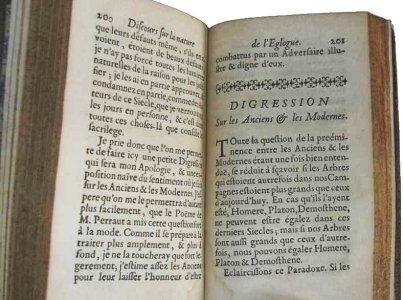

Fontenelle, est à l'origine de ce que l'on appelle la querelle entre les Anciens et les Modernes. Ce livre, datant de l'époque de l'auteur en est un exemple. Fontenelle, Bernard Le Bouyer de (1657-1757), Poésies pastorales, avec un Traité sur la nature de l'églogue, et une digression sur les anciens et les modernes, Paris, M. Brunet, 1708. 3e éd., in-12, format 9,5 x 16 cm. Pleine reliure cuir d'époque en état satisfaisant, dos à nerfs, pas de titre, cuir légèrement frotté, une coiffe usée, charnières solides, reliure solide, tranches rouges. 319 pages + Table et Privilège. Complet. Ouvrage illustré de nombreux bandeaux, culs de lampe et lettrines. Bon état intérieur, papier jauni et quelques petites rousseurs très éparses. La première édition est parisienne : chez M. Guérout et date de 1688, semble-t-il. Ce livre contient des Eglogues, une Pastorale, un Discours sur la Nature de l’Eglogue, une Digression sur les Anciens & les Modernes, des Pöesies Diverses. Il s’agit d’une édition augmentée ‘Avec Privilège du Roy’ publiée du temps de l’auteur. La partie appelée Digression sur les Anciens & les Modernes, concerne une joute esthétique importante. La querelle des Anciens et des Modernes est récurrente ; dans l’Antiquité, par exemple chez l’auteur de théâtre comique romain Térence. Bernard Le Bouyer de Fontenelle fait explicitement référence à celle dont il est l’un des acteurs et qui trouve son apogée à la suite de la lecture par Charles Perrault vers 1688 de son poème Le Siècle de Louis XIV dans lequel il proclame la primauté de la littérature du temps. La première édition de Digression sur les Anciens & les Modernes date justement de cette année là et suit directement ce poème. Les partisans de la suprématie antique se recrutent surtout à la Cour et dans la génération classique (Boileau, Racine, La Fontaine, Bossuet, La Bruyère). Leurs adversaires sont plutôt des auteurs jeunes (Charles Perrault, Fontenelle), des mondains et des amateurs de genres nouveaux (opéra, contes, romans). En 1708, époque de la parution de notre livre, l’antagonisme est beaucoup moins virulent mais continue à être à l’ordre du jour. le sujet est toujours d’actualité, jusque vers, semble-t-il, 1714-1716.Le reste du livre est tout aussi intéressant pour notre sujet car il offre des Eglogues, une Pastorale, un Discours sur la Nature de l’Eglogue et des Pöesies Diverses. Fontenelle explique le genre littéraire qu'est la pastorale, en dévoilant toute sa subtilité, sa philosophie et son élégance. Il montre que ce genre est très répandu durant l'Antiquité, mais que dans la France du XVIIe siècle il est particulièrement abouti. Le terme d’’ Églogue’ provient du verbe grec eclegô qui signifie ‘cueillir parmi...’. On utilisait ce mot pour parler de choix ou d’un morceau choisi. Des écrivains anciens présentaient ainsi une ou plusieurs de leurs poésies, comme si elles avaient été sélectionnées parmi d’autres de leur production. Les pièces de Virgile rassemblées dans les Bucoliques, ont été appelées de la sorte ; et les modernes, en se référant à ce prestigieux exemple, donnèrent ce nom à tout poème pastoral. Ce livre de Bernard Le Bouyer de Fontenelle est singulièrement intéressant, puisque l’auteur publie à la fois de ses propres églogues et une explication de ce courant. Ainsi parle-t-il d’auteurs anciens comme Virgile et Théocrite, et plus récents comme Honoré d’Urfé dont le roman pastoral L’Astrée influença beaucoup les Précieuses du XVIIe siècle. La littérature pastorale qui remonte à l’Antiquité la plus tardive était un véritable courant artistique qui était plus que littéraire mais véhiculait une philosophie et esthétique d’une beauté et d’une finesse remarquable, réminiscences peut-être d’un âge d’or, que l’on retrouve dans tous les arts du XVIIIe siècle. Du reste, les auteurs de pastorales (en particulier au XVIIIe siècle) font souvent la différence entre de vrais bergères et bergers et ceux qu’ils inventent. (Voir aussi les gravures de Salomon Gessner vendues ici). Passages : « […] je ne goûte point trop que d'une idée galante, on me rappelle à une autre qui est basse, et sans agrément. » « On ne prend pas moins de plaisir à voir un sentiment exprimé d'une maniere simple, que d'une maniere plus pensée, pourveu qu'il soit toûjours également fin. Au contraire, la maniere simple de l'exprimer doit plaire davantage, parce qu'elle cause une espece de surprise douce, et une petite admiration. On est étonné de voir quelque chose de fin et de délicat sous des termes communs, et qui n'ont point esté affectez, et sur ce pied-là, plus la chose est fine, sans cesser d'estre naturelle, et les termes communs sans estre bas, plus on doit estre touché. (pp.179-180). » « Quand je lis d’Amadis les faits inimitables, / Tant de Chasteaux forcez, de Geants pourfendus, / De Chevaliers occis, d’Enchanteurs confondus, / Je n’ay point de regret que se soient-là des Fables. / Mais quand je lis l’Astrée, où dans un doux repos / L’Amour occupe seul de plus charmans Heros, / Où l’amour seul de leurs destins decide, / Où la sagesse mesme a l’air si peu rigide, / Qu’on trouve de l’amour un zelé partisan / Jusque dans Adamas, le Souverain Druide, / Dieux, que je suis fâché que ce soit un Roman ! / --- / J’irais vous habiter, agreable Contrées, / Où je croirais que les Esprits / Et de Celadon & d’Astrée / Iraient encore errans, des mesmes feux épris ; / Où le charme secret produit par leur presence, / Ferait sentir à tous les cœurs / Le mépris des vaines grandeurs, / Et les plaisirs de l’innocence. / --- / O rives de Lignon, ô plaines de Forez, / Lieux consacrez aux amours les plus tendres, / Montbrison, Marcilli, noms toujours pleins d’attraits, / Que n’estes-vous peuplez d’Hilas & de Silvandres ! / Mais pour nous consoler de ne les trouver pas, / Ces Silvandres, & ces Hilas, / Remplissons nostre esprit de ces douces chimeres, / Faisons-nous des Bergers propres à nous charmer, / Et puisque dans ces champs nous voudrions aimer, / Faisons-nous aussi des Bergeres. […] » Poésies pastorales. Alcandre. Premier églogue. A Monsieur… |

|

|

| La mode des pastorales |

La mode des Pastorales occupe en particulier les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Elle puise son inspiration dans un retour à l’Age d’or, emprunt de valeurs simples, belles, amoureuses et baignées de fantaisies. Une véritable philosophie se cache dans ces écrits, une alchimie subtile. A travers la mode pastorale, les écrivains comme les autres artistes qui s’y intéressent, épanchent leur connaissance de la beauté classique de l’antiquité ou de l’intuition délicate qu’ils ont de cette sagesse, avec une finesse emprunte de poésie courtoise et toute entière dévouée à l’âme sensible d’une terre de tous les possibles et de toutes les richesses, dialoguant avec une extrême habilité et clairvoyance avec la divinité païenne à des époques empruntes de christianisme. |

|

|

Deux petites gravures (8 x 13,5 cm), provenant du tome II de Œuvres de M. Léonard, quatrième édition, Paris, Prault, 1787.

Ce tome de Nicolas Germain Léonard (1744-1793) contient entre autres une poésie intitulée Le Temple de Gnide et un Roman pastoral. Il existe des éditions antérieures.

La première gravure montrent une bergère et un berger près d’un petit temple dans la nature derrière lequel des jeunes filles danses et folâtrent.

La seconde gravure illustre le passage du Alexis, Roman pastoral, p.127 : « Cette Coupe que tu vois est bien belle !... ».

Voici un passage plus long : « Elle s’approcha de la fontaine de Diane pour se désaltérer. Trois grands chênes ombrageaient la source que le reflet du feuillage teignait d’un verd sombre, quoiqu’elle fût aussi pure que le cristal. Alexis reconnut Délie et l’aborda. Permets-moi, lui dit-il, de puiser avec ta coupe dans cette eau transparente. Délie lui présenta la coupe qu’elle avait rempli d’eau, et lui dit en baissant les yeux : Cette coupe que tu vois est bien belle ! je l’ai trouvée sur le tombeau de mon amie, et je donnerais ma brebis la plus chere pour savoir à qui je la dois. En parlant ainsi, les mouvemens de son sein ressemblaient à ceux d’une vague agitée. Alexis répondit d’une voix tremblante : Celui de qui vient cette coupe donnerait son troupeau et tout ce qu’il possede pour être aimé de toi. Délie rougit, et dit en attachant sur lui des yeux pleins de douceur et de tendresse : O Alexis ! j’aime celui qui a rendu ces soins à la mémoire de mon amie ! Le Berger, ravi de joie, avoua que c’était lui ; et Délie, avec un souris charmant, lui apprit qu’elle le savait. » |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Suite de 9 gravures dessinées par Marillier et gravées par De Ghendt, De Launay Le Jeune, Duflos, pour les Oeuvres complettes de Gessner, Paris, Cazin, 1780. Très petite dimensions, in-16 : 11,6 x 6,5 cm. Salomon Gessner est un poète suisse d'expression allemande (Zurich, 1730 - idem, 1788). Peintre paysagiste et graveur, il compose et illustre des poèmes pastoraux : Idylles (1756), Mort d'Abel (1758), ayant une renommée européenne. Ici, nous avons comme illustrations :

- Portrait de Gesner de N. De Launay et C. P. Marillier (1778). L'écrivain est représenté de profil et en buste, dans un médaillon enlacé de feuillages. Au dessus de son nom sont posés deux instruments de musique champêtres : un syrinx, un chalumeau et un panier fleuri. Au dessous, Amour est le berger et dirige chèvres et moutons. Texte :

" GESNER / Des Bois mistérieux, des Vallons solitaires, / Il nous fait envier le tranquille Bonheur, / D'une Grace naïve embellit ses bergères, / Et prète à ses Bergers les Vertus de son Coeur. "

- La Nuit de N. De Launay et C. P. Marillier. Texte : " à mes amis ! vous montez la Colline ! "

- Daphnis, livre I de N. De Launay le Jeune et C. P. Marillier (1779). Texte: " Daphnis écoutait ; et un jeune enfant jouant sur deux flûtes,

Vint a lui. "

- Daphnis, livre III de C. P. Marillier et J. P. De Lignon (1779). Texte : " Jamais couple plus beau, plus tendre, n'avait sacrifié à l'Amour. "

- Le Premier Navigateur de N. De Launay et C. P. Marillier (1778). Texte : " Que tout favorise ton voyage, O Courageux jeune homme ! / l'Amour te récompensera. "

- Mort d'Abel, chant 1 de C. P. Marillier et E. De Ghendt. Texte : " O mon bien aimé comme tes chants élèvent mon Ame vers Dieu ! "

- Mort d'Abel, chant III de N. De Launay le Jeune et C. P. Marillieu (1778). Texte :" O mon Fils, mon cher Fils ! Sois béni, toi pour qui le Seigneur envoya du secours. " [texte incertain car peu lisible]

- Mort d'Abel, chant 1V de N. De Launay et C. P. Marillier. Texte : " L'innocent tomba à ses pieds, le Crâne Fracassé, il tourna encore une fois ses regards sur son Frère le pardon peint dans les yeux, et mourut. "

- Evandre et Alcimne de C. P. Marillier et P. Duflos. Texte : " Devine qui c'est ? " |

|

|

|

Frontispice, tirée d’un livre avec un angelot portant la bannière « Virgile François » avec au dessous l’inscription : « Pandite nunc Helicona, Deae ». Estampe du XVIIIe siècle, dessinée et gravée par Charles Nicolas Cochin (1688-1754).

|

|

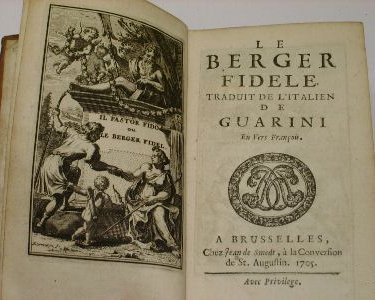

Il Pastor Fido. Le Berger Fidèle. Traduit de l’Italien de Guarini En Vers François , Paris, Claude Barbin, 1664, avec Privilège du Roy.

In-12° (9,7 x 16,4 cm), 57 pages pour une pièce en quatre actes chacun étant paginé indépendamment des autres. La reliure d’époque plein veau est très abimée. L’intérieur est assez frais. Le dos des plats et les pages blanches de la fin sont écrites à la plume, avec une indication de date : 1668. On y parle semble-t-il de garçons d’écurie au service d’un seigneur et de l’habit de couleur qu’on leur doit donner et qui consiste en (orthographe d’origine) « un chapeau un justaucorp et chaude chause une p. de bas une paire de soulier deux cravatte deux chemise voila tout aquoy l’on est obligé de leur donner au bout de l’année… ».

La gravure en frontispice est jolie. On y voit deux amants et Cupidon ave ce texte :

« Beautés cessés d’estre cruelles

Vous aurés des bergers fidelles. »

A partir du XIVe/XVe siècle, la Renaissance italienne remet au goût du jour les oeuvres pastorales antiques avec les poètes néo-latins et italiens de la Renaissance comme Pétrarque, Boccace, Sannazar, Tasse , Guarini … La Renaissance française s’inspire de tout ce qui vient d’Italie. La vogue des idylles, pastorales et églogues commence au XVIe siècle avec Clément Marot, François Habert, Maurice Scève, Ronsard, Honoré d’Urfé … Le XVIIe siècle suit cette mode et l’amplifie. Il Pastor Fido ( Le Berger Fidèle ) de Giovanni Battista Guarini (1538-1612) est une pastorale qui dès la fin du XVIe siècle est régulièrement traduite en Français. |

|

|

|

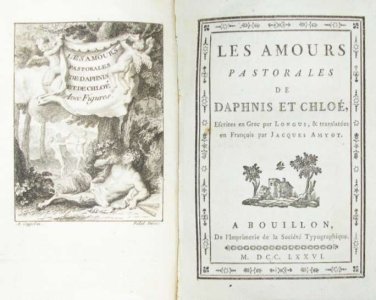

Livre. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, Escrites en Grec par Longus, & translatées en françois par Jacques Amyot, A Bouillon, 1776 .

Ce livre de 207 pages est surtout intéressant pour ses gravures. Certaines se déplient et font à peu près 17x15 cm. Il comprend un frontispice de A. Coypel et 28 figures du régent Philippe d'Orléans (duc d’Orléans, frère du Roi) gravées par Vidal plus une gravure de Vidal dite "des petits pieds". Toutes sont particulièrement jolies et illustrent ce fameux roman pastoral antique avec grâce, intelligence, humour et sensibilité. Philippe d'Orléans (1674-1723) est le fils de Monsieur, frère de Louis XIV, et de la princesse Palatine. Il est le Régent du royaume de France pendant la minorité de Louis XV. Antoine Coypel (1661-1722) est un peintre célèbre.

Jacques Amyot (1513 - 1593) est un humaniste, écrivain et traducteur de la Renaissance française, évêque d'Auxerre et précepteur des Enfants de France, les futurs Charles IX et Henri III. Il a traduit Les Amours de Théagène et de Chariclée d'Héliodore, Les Vies des Hommes Illustres (qu’il entreprend à la demande de François 1 er) et Les Œuvres Morales de Plutarque. Sa traduction est toujours d’actualité et fut éditée de multiples fois au XVIIIe siècle.

Bon exemplaire.

Daphnis et Chloé est un roman pastoral grec attribué à Longus et daté du IIe ou III e siècle ap. J.-C. L’auteur découvre par hasard dans un sanctuaire d’une forêt de l’île de Lesbos un tableau dont le thème l’intrigue. Il se le fait expliquer et décide d’en tirer un roman. Daphnis et Chloé sont deux enfants trouvés devenus chevrier pour l’un et bergère pour l’autre. Malgré leur amour de multiples rebondissements leur font obstacles jusqu’au moment où ils retrouvent leurs véritables parents et peuvent se marier. |

|

|

|

|

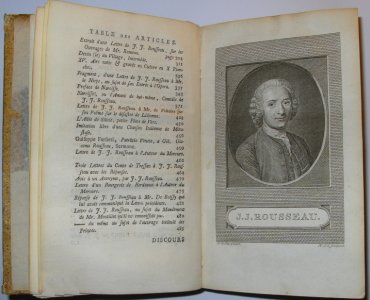

Œuvres de M. Rousseau de Genève, Nouvelle édition, Revue, corrigée, & augmentée de plusieurs morceaux qui n’avaient ps encore paru. Tome premier, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769, Avec Privilège de nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weftfrife. Cette édition hollandaise est de l’époque de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Elle est particulièrement intéressante pour ses gravures, le portrait de l’auteur, une pièce de théâtre intitulée Le Devin du village, Intermède avec ses partitions de musique et les paroles : « … Rends moi ton cœur, ma Bergère ; Colin t’a rendu le sien… ».

|

|

Saint-Lambert, Jean-François de (1716-1803), Ouvrage en deux parties intitulé Les Saisons, poëme, Sixième Edition, revue & corrigée, Amsterdam, 1773.

La première partie fait 215 pages, et la seconde 240 pages avec : L’Abenaki, Sara Th….Zimeo. Contes. Suivent ensuite des Pièces fugitives, puis des Fables orientales. La première partie contient un long poème sur les saisons.

|

|

| |

|

|

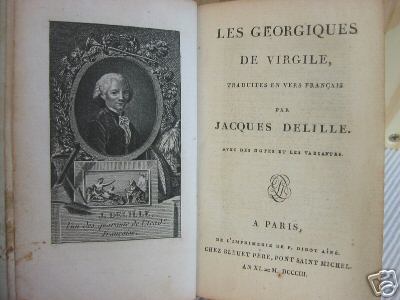

Livre. Virgile, Les Georgiques de Virgile, traduction en vers françois, avec des Notes ; par M. Delille, Cinquième Edition revue & corrigée, Paris, Claude Bleuet, 1770, avec le latin sur la page de gauche et le français sur celle de droite. Ouvrage dans sa reliure plein veau marbré d'époque au format in 12 (9,5x16cm). Décors dorés au dos. Mors et coins frottés. Trois tranches rouge. Intérieur avec quelques taches sur certaines pages. Complet, 348 pages. Jacques Delille (1738-1813) a écrit des ouvrages 'pastoraux' (voir autres livres proposés à la vente) et traduit Virgile, notamment Les Géorgiques et Les Bucoliques. Virgile (70-19 av. J.-C.) est né à Andes, près de Mantoue, en Gaule Cisalpine, sous le consulat de Crassus et de Pompée. Il est surtout connu pour l’écriture des Bucoliques, Géorgique et de l’ Enéide. Son influence sur les ‘écrits pastoraux’ occidentaux est considérable. Par exemple l’utilisation du terme ’églogue’ pour désigner tous les poèmes pastoraux a été employée en référence à ceux de Virgile rassemblés dans les Bucoliques.

Voici ce que l'on peut lire concernant Les Géorgiques dans Wikipedia.fr : Ce poème didactique se divise en quatre livres (514, 542, 566, 566 vers), abordant successivement la culture des champs, l’arboriculture (spécialement la vigne), l’élevage et l’apiculture. S’inspirant surtout d’Hésiode, de Lucrèce et d’Aratos, mais aussi de Théophraste, de Varron, de Caton l’Ancien, voire d’Aristote, Virgile trace son chemin propre en infusant à l’intérieur de la matière proprement didactique, souvent aride et ingrate en soi, ce que l’on pourrait appeler « l’âme virgilienne », faite d’une extraordinaire empathie à l’égard de tous les êtres, qui anime l’inanimé, comprend de l’intérieur végétaux et animaux, participe activement au travail à la fois pénible et exaltant du paysan. Les Géorgiques sont beaucoup moins un traité d’agriculture (aussi ne visent-elles pas à l’exhaustivité) qu’un poème sur l’agriculture ; elles s’adressent au moins autant à l’homme des villes qu’à l’homme des champs. Elles offrent à l’amateur de poésie un plaisir sans cesse renouvelé, autant par leur sujet même qui ressource les Muses dans la fraîcheur et l’authenticité de la nature, que par le souffle qui les soulève de bout en bout, et par l’extraordinaire variété de leur style. Virgile sait agrémenter son sujet d’épisodes variés et de véritables morceaux de bravoure qui sont autant de « respirations » dans le poème. On peut citer les Pronostics de la guerre civile, l’Hymne au Printemps, l’Eloge de l’Italie, l’Eloge de la vie champêtre, l’Epizootie du Norique, le Vieillard de Tarente, Aristée et ses abeilles, Orphée et Eurydice. Un mot sur ce dernier épisode, le plus célèbre de tous, pour révoquer en doute la curieuse assertion de Servius selon laquelle Virgile l’aurait écrit (ainsi probablement que l’ensemble de l’histoire d’Aristée dans laquelle il est serti) afin de remplacer un prétendu éloge de Gallus qu’Auguste l’aurait obligé à détruire. On a détecté dans les Géorgiques l’influence du spiritualisme néo-pythagoricien, dont Virgile exposera la doctrine au sixième chant de l’Enéide par le truchement d’Anchise. Quant à l’orientation politique de ce poème, elle reste bien sûr la même que dans les Bucoliques, c’est-à-dire violemment hostile aux visées autocratiques de l’héritier de César. En d’autres termes, ici comme dans les Bucoliques, quoique moins densément, la cacozelia latens est à l’œuvre. Elle subvertit notamment la grande invocation à Octavien qui ouvre le premier livre, le développement sur le Progrès, fruit du labeur humain, mais dont un certain Labor improbus ("Labeur déshonnête", aussi bien que « Souffrance immense ») confisque tous les fruits ; la fable d’Aristée (masque du prince, bien moins flatteur qu’il n’y paraît) ; ou encore la fervente prière qui clôt le premier livre en implorant les dieux de préserver pour le salut de Rome « ce jeune homme » (hunc iuuenem), expression par laquelle Virgile feint de désigner Octavien, alors que, plus probablement, c’est à lui-même qu’elle réfère (hypothèse confirmée par Horace à la fin de l’ode I, 2). |

|

|

|

|

|

|

|

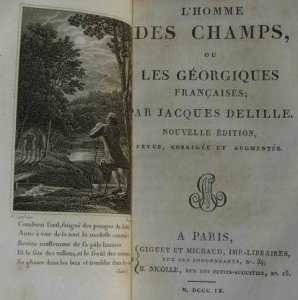

Delille, Jacques (1738-1813), L’Homme des champs, ou Les Géorgiques françaises, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Paris, Guiguet et Michaud, H. Nicolle, 1809, format 10x15 cm. Bon état général.

Ce livre complet est composé de 252 pages comprenant quatre chants et des notes sur ces chants. Une gravure annonce chaque chant. Il y en a donc quatre. La couverture est en cuir d’époque. La tranche est dorée. Les pages sont légèrement jaunies et certaines ont de petites rousseurs. La page 59 est cornée et la page 31 un tout petit peu déchirée sans que cela n’endommage le texte.

Jacques Delille a traduit en vers français L’Enéide, Les Bucoliques et Les Géorgiques de Virgile. La première publication de L'Homme des champs ou les Géorgiques françaises semble dater de 1799 et a été republiée de très nombreuses fois dans les années qui suivirent. |

|

Livre. Florian, Jean-Pierre Claris de (1755-1794), Galatée, roman pastoral imité de Cervantes, Paris, Imprimerie de Didot l'Aîné, 1784. 3e édition. Ouvrage de format in-12 (20 x 12 cm). 171 pages.

Ouvrage relié demi-veau moucheté marron et carton. La reliure est légèrement postérieure (début XIXe s.) au contenu. Elle est solide ; les mors sont frottés, les coiffes assez fendillées. Dos lisse orné de triple filets et motifs décoratifs dorés, pièce de titre bordeaux en cuir, une pièce ornementale en cuir bordeaux entourée d'une roulette dorée, comprenant une colombe dorée. Les plats sont jaspés de jaune. Tranches mouchetées, intérieur frais, presque sans rousseurs, à larges marges.

L'ouvrage comprend 32 pages consacrées à la Vie et aux œuvres de Cervantes. Jean-Pierre Claris de Florian a écrit deux contes champêtres : Galatée (1783 1 ère édition) et Estelle et Némorin (1787). |

|

|

|

Cet ouvrage est composé de deux livres :

- Delille, Jacques (1738-1813), Les Jardins, ou l'Art d'embellir les paysages. Poëmes en IV chants, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Paris, Guiguet et Michaud, H. Nicolle, 1809, 211 pages. Ces chants sont accompagnés de notes. Une gravure annonce chaque chant. Il y en a donc quatre. L’édition la plus ancienne de Les Jardins, ou l'Art d'embellir les paysages semble dater de 1782 et a été rééditée de très nombreuses fois dans les années qui suivirent.

- Delille, Jacques (1738-1813), Dithyrambe sur l’Immortalité de l’âme, suivi du Passage du St-Gothard, Poëme , Paris, Guiguet et Michaud, 1802, 71 pages, un frontispice de style Antique. Après le Dithyrambe de Jacques Delille, suit une traduction de lui-même à partir de l’anglais, d’un passage du Saint-Gothard de Mme la Duchesse de Devonshire.

Format 10x15 cm. Bon état. La couverture est en cuir d’époque. La tranche est dorée. Les pages sont légèrement jaunies. La date de cet ouvrage (1802) est celle de la première année de publication de ce livre.

Passage : « Amant de la gloire et de la beauté, tout Français se souvenant, avec un juste orgueil, que l’un de ses poètes a pu rivaliser avec Virgile, accordera de nouveaux lauriers à son nouveau travail ; et tout Français aussi réservant une portion de ces lauriers, s’empressera de les unir à des guirlandes de myrtes et de roses, pour les offrir à la muse étrangère qui vient enrichir sa littérature. » Notice de Passage du St-Gothard, p. 40. |

|

Gessner, Idylles et Poèmes champêtres, de M. Gessner, traduits de l'allemand par M. Huber, Traducteur de La Mort d'Abel, Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, 1762. Format in-8° (13 x 20 cm). 154 pages.

Ouvrage relié plein cuir brun, dos lisse orné de fers et filets dorés, une pièce de titre en cuir rouge, mors fendus, manque cuir en tête et queue. La couverture est abîmée. Deux tranchées de vers en bas du dos et manques de cuir au niveau des mors. Tranches rouges, roulettes dorées sur les contreplats. Il y a un frontispice gravé d'après Poussin ; et de nombreux bandeaux et jolis culs-de-lampe parsèment le livre. L’intérieur est frais et en bon état. Quelques pages ont été pliées, dont la page de titre qui a quelques rousseurs. Edition originale de la traduction française, complet. Nous avons ici des exemples d’Idylles et de Poèmes champêtres.

Cet ouvrage comprend : un Avertissement du Traducteur, une Préface de l’Auteur, une Table, vingt Idylles, quatre Poèmes champêtres, l’Approbation et le Privilège du Roi.

Salomon Gessner est un poète suisse d'expression allemande (Zurich, 1730 - idem, 1788). Peintre paysagiste et graveur, il compose et illustre des poèmes pastoraux : Idylles (1756), Mort d'Abel (1758), ayant une renommée européenne. |

|

|

|

Thomson, James (1700-1748), Les Saisons , Poème, traduit de l'anglais, Paris , C. Glisau, rue du Murier, 8 x 12,5 cm, 280 pages, gravures, ex-libris à la plume, reliure cuir vert ancien, plats & dos ornés, une galerie de vers en bas du dos (au niveau de l'étiquette), tranches dorées, coiffes, plats et coins frottés et usés, intérieur frais. La première traduction française semble dater de 1759. Elle fut rééditée plusieurs fois en particulier jusqu’au début du XIXe siècle. Cette édition n’est pas datée. Il n’y a pas non plus de nom d’éditeur. Cependant, on peut dater cet ouvrage de la seconde moitié du XVIIIe siècle ou du début du XIXe. Ce livre comprend un frontispice gravé et une gravure pour chaque saison. L’intérieur est en bonne état, et la couverture en cuir d’époque usée, avec une galerie de vers en bas du dos. |

|

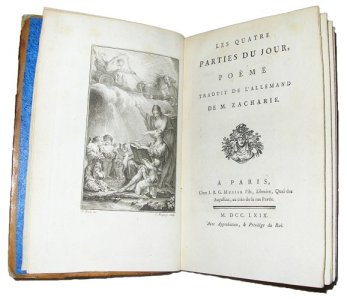

Zachariae, Friedrich Wilhelm, Les quatre parties du jour, poëme traduit de l’allemand de M. Zacharie, Paris, J. B. G. Musier Fils, 1769, Avec Approbation, & Privilège du Roi, 163 pages, 14,5x21 cm. Reliure carton du début du XIXe siècle quelque peu usée et endommagée sur un côté (bord supérieur droit). L’intérieur est en très bon état, avec de jolis gravures, vignettes et culs-de-lampes. Peut-être première édition de cette traduction. Une gravure et une vignette introduisent chaque partie du jour. Elles sont sculptées par C. Baquoy d’après Ch. Eisen. Le frontispice représente l’auteur puisant son inspiration chez sa Muse et dans la fontaine Hippocrène. |

|

| LES PRECIEUSES |

Au XVIIe siècle, les Précieuses attirent autour d’elles tout ce que l’époque a d’esprits subtils. C’est en réaction aux mœurs grossières de la cour d’Henri quatre et au laisser-aller ambiant, que la délicatesse de ce temps trouve refuge chez des dames de qualité qui entreprennent de purifier les manières et le langage. On se rassemble dans la chambre d’une de ces instigatrices. Les femmes et les hommes qui lui rendent visite s’assoient autour d'elle, dans l'espace appelé "la ruelle", entre le mur et le lit où leur hôtesse les reçoit. Cette habitude d’accueillir chez soi un public choisi et d’embellir ainsi sa pensée se nomme "tenir" ou "faire" salon. Les habitués excluent toute pédanterie, et admirent les pensées sans prétention. Le "calendrier des ruelles", indique les jours de réception. Dans ces réunions se développe principalement l'art de la conversation. Elle doit être libre, enjouée, naturelle, légère, honnête. Ce terme s'applique aussi bien au comportement, à l'intelligence, à l'élégance des manières, qu'aux agréments de l'esprit. L'honnêteté s'exprime dans le raffinement des mœurs et la justesse du goût. C'est une manière de penser imprégnée de délicatesse étrangère à tous faux-semblants. On y discourt aussi bien des subtilités de l'amour que de problèmes grammaticaux. La littérature est un des sujets privilégiés. On converse sur des ouvrages. Leurs auteurs viennent les lire. On organise des concours de poésie... Le thème de discussion privilégié est l’amour : "L'amour et le mariage sont-ils compatibles ?", "Quel est l'effet de l'absence en amour ?". Les termes réalistes qui éveillent des images insupportables sont éliminés à l’instar de "vomir", "balai", "rhume", "se marier"... Ils sont remplacés par des périphrases : " être d'une humeur communicative", "laisser mourir la conversation". Le miroir est le "conseiller des grâces". Les pieds sont les "chers souffrants", les sièges les "commodités de la conversation"... De nouveaux mots sont créés comme obscénité, incontestable, enthousiasme... On en défend certains face à l'Académie tel "car". De ce mouvement fleurit une nouvelle sensibilité littéraire qui a contribué à la formation de la langue française. Le goût frustre de l’aristocratie de l’époque est remplacé par des comportements et des langages raffinés. La gente féminine a joué un rôle important dans cet épanouissement. La Précieuse revendique des droits pour la femme. Elle oppose à l'amour vulgaire et charnel, l'amour épuré, la "tendre amitié", librement consentie. Elle met à la mode le premier type de "femme d'esprit", hostile au mariage. Elle préfère le flirt ; propose le mariage à l'essai reconductible chaque année. Les ruelles du dix-septième siècle ont favorisé l’émancipation de la femme, des arts, de la délicatesse et du raffinement. Elles ont contribué à polir les mœurs, affiner la langue, enrichir la production littéraire… et ont préparé les Lumières. |

| |

|

|

|

| Haut de page |

|

|

|